Kindle出版のA+コンテンツとは?作成手順・活用法・注意点を初心者向けに徹底解説

のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。

Kindle出版では、書籍の内容やジャンルに注目が集まりがちですが、実は「商品ページの見せ方」も売上を左右する大きな要素です。

その中でも最近注目されているのが「A+コンテンツ」という無料機能です。

A+コンテンツを活用すると、画像やテキストを組み合わせて書籍の魅力をより分かりやすく伝えられるため、初心者でも手軽に販売力を高めることができます。

🎥 1分でわかる解説動画はこちら

↓この動画では、この記事のテーマを“1分で理解できるように”まとめています。

実際の流れを映像で確認したあと、詳しい手順や注意点は本文で解説しています。

動画では全体の流れを簡単にまとめています。

さらに実践に役立つ情報や具体的な成功事例は、

下のフォームから無料メルマガでお届けしています。

▶ 制作の具体的な進め方を知りたい方はこちらからチェックできます:

制作ノウハウ の記事一覧

出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘

AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた

『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇

Kindle出版のA+コンテンツとは?初心者でも分かる基本と活用メリット

目次

Kindle出版におけるA+コンテンツは、書籍をより魅力的に見せるための「商品ページ拡張機能」です。

特別なスキルや有料ツールは不要で、KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)の管理画面から誰でも設定できます。

電子書籍でもペーパーバックでも利用可能で、書籍の説明欄だけでは伝えきれない情報を、視覚的かつ効果的に伝えられるのが特徴です。

A+コンテンツとは?Amazonの商品ページを拡張できる無料機能

A+コンテンツとは、Amazonが提供する無料の拡張コンテンツ機能で、画像・説明文・表組みなどを使って、通常の「商品説明欄」よりもリッチな情報を掲載できる仕組みです。

一般的な商品では、メーカーやブランドが自社製品の魅力を伝えるために利用しており、書籍でも同じように設定することで、作品の世界観や著者の想いを効果的に伝えられます。

特にKindle出版の場合、表紙と短い紹介文だけでは読者に十分な情報を届けられないことがあります。

A+コンテンツを活用することで、読者が購入前に内容を具体的にイメージできるようになるため、クリック率や購入率の向上が期待できます。

Kindle出版におけるA+コンテンツの役割と効果

A+コンテンツは、書籍の「販促ツール」として重要な役割を担います。

たとえば、章立てや内容の一部を図表や画像つきでわかりやすく紹介すれば、読み手が本の構成を直感的に理解できます。

また、著者プロフィールやシリーズ作品を一覧で掲載すれば、他作品への回遊を促す導線にもなります。

公式ヘルプでも購入体験の改善が見込まれる旨が案内されています(詳細は公式ヘルプ要確認)。

実際にA+コンテンツを設定した本とそうでない本では、販売数に差が出るケースもあります。

私自身、設定した書籍でCTR(商品ページのクリック率)が上がった経験があり、特にジャンル解説や読者メリットを視覚的にまとめるだけでも効果が出やすいと感じています。

A+以外の販促機能も知りたい方は『Kindle出版の宣伝方法とは?初心者向けにAmazon内施策から徹底解説』をご覧ください。

なぜ今、A+コンテンツの設定が重要なのか

A+コンテンツが重要視されている理由の一つは、電子書籍市場の競争が激化していることです。

同じジャンルの本が並ぶ中で、購入者は内容だけでなく「ページの見やすさ」や「情報のわかりやすさ」も判断材料にしています。

さらに、Amazonでは近年、A+コンテンツを活用する著者や出版社が増えており、設定していないと見劣りしてしまうケースも少なくありません。

特に、画像や構成を工夫して差別化を図ることで、初心者でも他の書籍と明確に差をつけることができます。

公式の仕様に従って設定すれば審査も比較的スムーズで、手順自体も難しくありません。

A+コンテンツの作成・設定方法|KDPでの具体的な手順

A+コンテンツは、KDPの管理画面(KDPダッシュボード)から誰でも無料で追加できます。

設定の手順はシンプルですが、画像サイズや審査基準を正しく理解していないと、申請が却下されたり、思ったように表示されないことがあります。

ここでは、KDPダッシュボードでの設定手順から、画像・テキストの注意点、申請〜反映までの流れを初心者向けに丁寧に解説していきます。

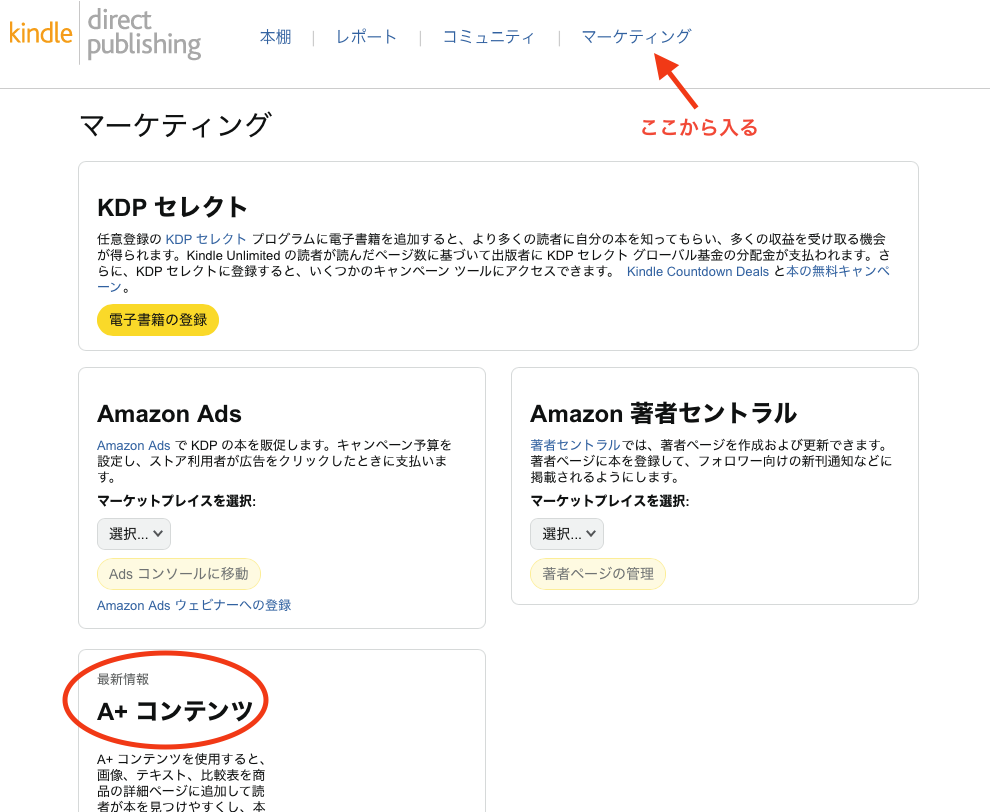

KDPダッシュボードからA+コンテンツを追加する流れ

まず、KDPの「マーケティング」メニューから「A+コンテンツ」を選択します。

ここで「コンテンツを作成」ボタンを押し、プロジェクト名を入力して進みます。プロジェクト名は自分用のメモなので、書籍名やシリーズ名など分かりやすいものを設定しておくと後で管理しやすいです。

次に、テンプレートの選択画面が表示されます。

A+コンテンツでは、画像+テキストの組み合わせや、テーブル形式、画像のみのブロックなど複数のモジュールが用意されています。

最初は、テキストと画像を組み合わせた基本的なテンプレートを1〜2個使うだけでも十分です。凝った構成にしすぎると、レイアウト崩れや審査リスクが高まるため、初心者はシンプルさを意識しましょう。

すべてのモジュールを追加したら、最後にASIN(商品の識別番号)を紐づけます。

ここで入力を間違えると、別の商品に適用されてしまうことがあるので、ASINのコピペミスには注意してください。

最後にプレビュー画面で確認し、「送信」で申請完了です。

画像・テキストの推奨仕様と注意点(サイズ・内容・NG例)

A+コンテンツでは、画像サイズや内容に関していくつかの明確なルールがあります。

まず画像サイズは、基本的に横幅970pxのテンプレートが多く、推奨解像度は300dpiです。

スマホでの表示も考慮されるため、極端に文字が小さい画像は避けましょう。

内容面では、書籍の内容をわかりやすく伝えるための要素が重要です。

章立ての一部をビジュアルで見せたり、読者メリットを箇条書きで整理するだけでも、かなり印象が変わります。

一方で、誇張表現や根拠のない主張、他社との比較、価格表示などは禁止されています。

AmazonのA+コンテンツは広告ではなく、あくまで「商品情報の補足」としての位置づけである点を意識することが大切です。

また、著作権や商標に関わる画像・ロゴ、過度に刺激的な表現を含む画像は審査で弾かれることがあります。

Canvaなどの無料ツールを使えば、テンプレートを活用して手軽にクオリティの高い画像を作ることも可能です。

画像サイズや最適な形式は『Kindle出版の画像設定とは?サイズ・形式・解像度を徹底解説』で詳しくまとめています。

申請から反映までの期間と審査の基本的な流れ

A+コンテンツの申請後、審査は通常数日、混雑時は延びることがあります。

承認後の反映にもタイムラグがあります。

審査はAmazonの担当チームによって行われ、内容や画像がガイドラインに沿っているかをチェックされます。

審査に通れば、数時間〜1日程度で商品ページに反映されます。

一方で、審査に落ちた場合は、修正内容がコメントで返ってくるため、それを確認して再申請を行います。

多くの場合、誇張表現や禁止ワード、画像内の文字サイズ・内容が原因です。

特にありがちな失敗は、「ちょっとくらいなら大丈夫だろう」と思って宣伝的な文言を入れてしまうことです。

公式のヘルプや過去の却下事例を参考に、ガイドラインに忠実に作成するのが審査通過の近道です。

申請後はAmazon側の反映に時間がかかることもあるので、すぐに表示されなくても焦らず1〜2日ほど待ってから確認しましょう。

A+の審査で注意すべき基準は『Kindle出版の審査とは?落ちないための基準と通過ポイントを徹底解説』で整理しています。

出版作業に時間をかけたくない方へ⏳

AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?

『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇

A+コンテンツを活用したKindle本の魅せ方|構成とデザインのコツ

A+コンテンツは「設定して終わり」ではなく、どんな情報をどの順番で見せるかによって効果が大きく変わります。

単に書籍の内容を並べるのではなく、読者が購入前に抱える疑問や不安を、ページ内で自然に解消していく構成を意識することが重要です。

ここでは、基本の配置パターンからジャンル別の事例、デザイン面での工夫までを実例ベースで解説していきます。

購入前の読者に刺さる情報配置の基本パターン

A+コンテンツでは、最初に「この本は自分に必要だ」と思わせる導線を作ることがポイントです。

多くの著者がやってしまう失敗は、冒頭から目次や章立てを羅列してしまうことです。これでは情報が整理されていない印象になり、読者の関心が薄れてしまいます。

おすすめの基本パターンは、次の3ステップです。

1. 冒頭で読者の悩みや課題を提示し、共感を引き出す

2. 続いて、本書で得られる価値・メリットを簡潔にビジュアル化

3. 最後に、目次・内容紹介・著者情報などで信頼感を補強

この流れを守るだけで、訴求力が格段に上がります。特に1と2の部分はテキストだけでなく、画像や図解を活用することで理解と印象が深まります。

私の経験上、テキストを詰め込みすぎるよりも「見てすぐ伝わる」要素を1〜2枚にまとめた方が効果的です。

A+で紹介する文章構成の具体例は『Kindle出版の内容紹介とは?売れる説明文の書き方と成功事例を徹底解説』で確認できます。

ジャンル別の活用例(実用書・自己啓発・小説など)

ジャンルによって、効果的な見せ方は少し変わります。

実用書やビジネス書の場合は、解決できる課題や実践的なノウハウを冒頭で強調するのが基本です。例えば「3ステップで家計管理ができる」といったように、読者が得られる成果を一言で示すと印象に残ります。

自己啓発書では、著者の背景や理念をしっかり伝えることが大切です。内容そのものよりも「この著者から学びたい」と思わせる構成が効果的で、著者写真や実績を盛り込むと信頼感が高まります。

小説やエッセイの場合は、作品の世界観や雰囲気を視覚的に伝えるのがカギです。あらすじの一部と印象的なビジュアルを組み合わせることで、読者に「続きを読みたい」と思わせる余白を残します。

ジャンルごとの読者心理を意識して、訴求ポイントを前面に押し出すことが、A+コンテンツを活かす最大のコツです。

画像やテキストで世界観・専門性を伝える工夫

A+コンテンツの魅力は、文章では伝えきれない情報を「見せる」ことで補える点にあります。

テキストだけで埋めると単調になりやすいので、画像・テキスト・見出しのバランスを意識しましょう。

実用書の場合は、図解やフローチャートを入れると内容理解が一気に深まります。自己啓発書なら、印象的なキーワードを大きく配置するだけでも効果的です。

小説では、作品の舞台や登場人物のイメージを1枚の画像にまとめると、物語の空気感が伝わりやすくなります。

注意点として、画像内に文字を詰め込みすぎないことです。スマホ表示では小さな文字が潰れてしまい、逆効果になることがあります。

画像内テキストは小さくても約16px相当を目安に。行間と余白を広めに取り、詰め込みを避けます。

私は最初、図を細かく作り込みすぎて審査で落ちた経験があります。最低限の情報+余白を意識した方が、結果的に審査にも通りやすく、見た目も洗練されます。

また、著者情報を入れる場合は「自分を売り込む」よりも、「読者に安心感を与える」意識でまとめると自然に伝わります。

専門性を過度に誇張するより、経歴や実績を簡潔に示す方が信頼感は高まります。

AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。

A+コンテンツ設定でありがちな失敗と注意点

A+コンテンツは無料で使える便利な機能ですが、細かい仕様を把握していないと審査でリジェクトされたり、せっかく設定しても効果が半減してしまうことがあります。

私自身、最初の数冊では何度も差し戻しを経験しました。ここでは初心者がつまずきやすい典型的な失敗と、その回避策をまとめます。

申請時の画像サイズ・表現ルール違反によるリジェクト

最も多いのが、画像サイズや表現の規定に反してしまい、申請がリジェクトされるケースです。

A+はモジュールごとに推奨サイズが異なります(例:ヘッダー970×300、画像+テキスト970×600など)。必ず該当モジュールの推奨ピクセル値に合わせるのがコツです。

また、画像内の表現にもルールがあります。価格表示や「No.1」などの根拠のない宣伝文句、レビューの引用などは禁止されているため注意が必要です。

医療・健康効果の断定表現や外部サイトへの誘導も審査で否認されやすい点に注意。

私の経験では、画像内に少しでも販促的なワードがあると、審査担当によっては厳しくチェックされます。公式のNG例を一度チェックし、申請前に画像を見直すことが一番の対策です。

文字量・装飾の過不足による効果の低下

次によくあるのが、文字量の過不足です。

文字が多すぎると、スマホでは読みにくくなり、ユーザーが途中で離脱してしまいます。一方、少なすぎると「何を伝えたいのか」がぼやけてしまい、結局読者の購買意欲を高めることができません。

実用書やビジネス書でありがちなのが、目次をすべて書き込んでしまうパターンです。情報が多すぎて目が滑ってしまい、訴求力が下がります。逆に小説では、テキストをほぼ入れずイメージ画像だけにしてしまい、内容が伝わらないこともあります。

装飾も同様で、文字の強調が多すぎると逆に読みづらくなり、少なすぎると印象に残りません。強調箇所は1〜2か所に絞るなど、全体のバランスを意識しましょう。

反映が遅い・表示されないときの基本チェックポイント

A+コンテンツを申請したあと、「いつまで経っても商品ページに反映されない」という声もよく聞きます。

まず確認すべきは、申請のステータスが「承認済み」になっているかどうかです。承認後、実際に商品ページへ反映されるまでには通常1〜3営業日ほどかかることがあります。

それでも表示されない場合は、以下の基本チェックが有効です。

・対象のASIN(商品ID)が正しく設定されているか

・シリーズ登録されている場合、親ASINと子ASINの紐付けが正しいか

・ブラウザのキャッシュをクリアした上で再確認する

私も一度、ASINの紐付けミスで数日間まったく反映されなかったことがありました。原因の多くは設定ミスや反映タイムラグなので、焦らず一つずつ確認するのがポイントです。

まとめ|A+コンテンツは初心者でも設定すれば確実に差がつく

A+コンテンツは、画像とテキストを組み合わせて本の魅力を最大限に伝えられる強力なツールです。

設定自体は決して難しくなく、基本のルールを守って丁寧に作成すれば、初心者でも問題なく審査を通過できます。

特にKindle出版は書影とタイトルだけで勝負しているケースが多いため、A+コンテンツをしっかり整えるだけでライバルとの差が一気に広がります。

公式ガイドラインを確認しながら、自分の本の強みを視覚的に伝える工夫をしていきましょう。

【著者:石黒秀樹のプロフィール】

Kindle出版サポート歴5年。

これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、

サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)

フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。

───

【出版サポートを希望される方へ】

・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント

・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中

・悩み相談・最新アップデートも随時シェア

AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。